● 縄文時代(じょうもんじだい)から古墳時代(こふんじだい)のころまで

吉富町周辺では、まだ「国」もない何千年も昔から人々が生活していました。そうしたようすは、このあたりで発見された、縄文時代、弥生時代とよばれるころの石器や土器などから知ることができます。

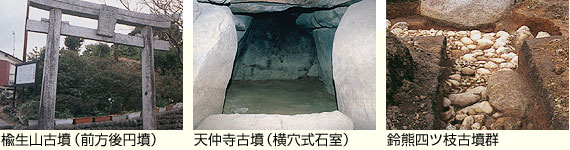

しだいに「国」がかたちづくられる古墳時代になると、身分の高い人のために「古墳」とよばれる大きなお墓が作られるようになりました。こうした古墳も吉富町周辺でたくさん見つかっており、私たちの祖先がこの地で生活していたようすがわかります。

● 飛鳥時代(あすかじだい)から安土桃山時代(あづちももやまじだい)まで

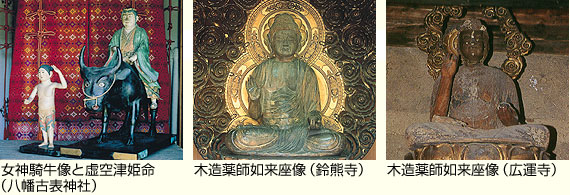

日本では昔からいろいろな神さまが信仰されており、日本の各地に神社があります。吉富町にある八幡古表神社も飛鳥時代につくられたといわれており、とても古くからある神社です。

また、このころ、日本に仏教がつたわると、お寺もさかんにつくられるようになります。鈴熊寺は奈良時代に、広運寺は室町時代にたてられたといわれています。こうした神社やお寺には、古くから伝わる神事や仏像などがあり、これらも当時の文化を伝えるとてもたいせつなものです。

細男舞神相撲のことをもっとしらべてみよう >>

● 江戸時代(えどじだい)から現在(げんざい)まで

江戸時代の終わりごろ、「幕末の剣聖」といわれた島田虎之助が、修行をおこなったのが天仲寺山です。島田虎之助は、同じく幕末に活躍する勝海舟の先生としても知られており、正しい心をもって剣を修行するという「剣心一致」の教えを説きました。

明治になると、市町村制によって東吉富村・高浜村が発足しました。産業が発達し、学校、橋、国道がつくられるなどして、村がどんどん発展してゆきます。そして、昭和17年(1942年)には「村」が「町」となり、現在の「福岡県吉富町」が誕生しました。