【9】小倉藩との替地

■小祝

小祝は、表川(中津川)裏川(小犬丸川)にはさまれた三角州で、江戸中期までは上毛郡

寛文年間(1661~72年)に、小倉領高浜50石と中津領

寛文6(1666)年には、「小祝」(『豊前志』)とみえていますが、元禄13(1700)年の絵図には「小今井村」とあるように、公称は「小今井村」で、中津藩内で「小祝」(子祝)といっていたようです。奥平期になり、宝暦中期(1755年頃)までは、小祝には

安永5(1776)年には、小祝に問屋ができていて、旅船・商船の引き受けをしています。翌6(1777)年には、小祝船(商船)8隻が活躍しています。

寛政11(1799)年には、ひところ45軒あった中津の問屋は25軒に減少、一方で門外店(中津城下の六関門の外に成立した店)と小祝はますます繁昌していきました。殊に、小祝は、店方や問屋が増加し、日田・

文政11(1828)年には、

文久3(1863)年には、中津龍王浜の三百間鼻に「御台場」が築造され、大砲三門がすえられました。そして、慶応2(1866)年の藩庁「日記」には、高浜詰大砲方の記録が散見されます。このように、小祝・高浜は、中津藩にとっては商品流通の中継港として、また海防と富国強兵の基地として重要な地域であったのです。小祝浦・高浜浦の替地要求は、中津藩の方からしばしば出されています。中津藩主の替地要求の趣旨は、「近年の形勢、城下間近の場所柄、

慶応3(1867)年12月4日、懸案の小倉領(正式には

■御神幸

民俗文化財 無形

小犬丸 八幡古表神社

毎年9月中旬に行われる、古表神社の鎮座を記念した大祭で、各区の太鼓に傘鉾を仕立て、太鼓や笛、チャンガラの囃子をしながら、神輿とともに町内を巡行し、皇后石の奥の宮で神幸祭を行なう伝統行事です。

■藩界石

町指定 有形文化財

建造物 昭和60年4月1日

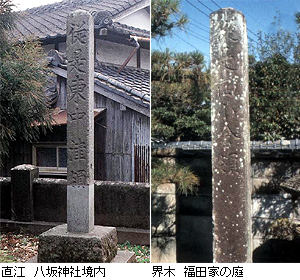

この石標は、細川藩政時代に造られた中津街道(中津・小倉間の道路で、別名を下往還)の御界川を挟んで建っていたもので、東が中津藩領、西が小倉藩領と両藩の境界を示した建造物です。中津領を示す石標は八坂神社にあり、「従是東中津領」と刻まれ、町指定建造物となっています。また、小倉領を示す石標は、界木の福田家の庭にあり「従是西小倉領」と刻まれています。藩政時代の境界であった御界川は、現在でも吉富町と豊前市の境界となっています。

■御界川

■瑜珈稲荷境内(天仲寺山)

お問い合わせは教育委員会

教務課

電話0979-22-1944

〒871-0811 福岡県築上郡吉富町大字広津413番地1