近代化遺産 山国橋と佐井川橋

山国橋

吉富の発展と共に歩み、見つめる山国橋

昭和初期のモダンな面影を残し、今も吉富の町の人々の足を支えます

藩制時代、中津に出かけるには、広津渡しと小犬丸渡しの渡し舟が使われており、

やがて明治2(1869)年1月、広津~中津間に船を横に並べ、その上に板を敷いた「船橋」が架かりました。

明治36(1903)年には、福岡・大分両県が架橋工事費8万円を投じて、幅4.5メートルの木造の山国橋が完成しました。

木造橋の完成で交通も大きく変化しましたが、木製であるため路面に穴があくなど老朽化が進み、事故も起こるようになりました。

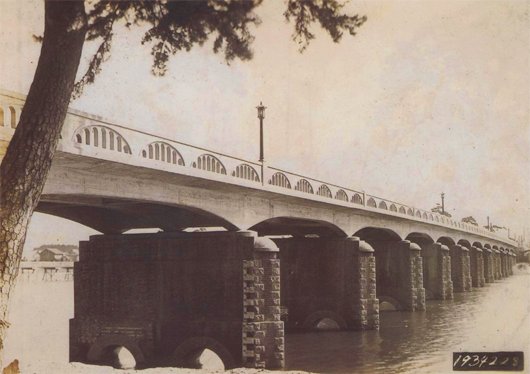

昭和9年(1934)年2月に、福岡・大分両県が総工費117,125円をかけ、長さ215メートル、幅8メートルの鉄筋コンクリート製の山国橋が完成し、橋脚12基の中央を境に大分県と福岡県の県境としました。橋脚に2穴のデザインがほどこされたのが特徴で、レンガ造りがどこか温かみを感じます。

その後、国道の開通など時代は大きく変貌し、交通や生活様式は変化し、吉富は飛躍的に発展していきました。

山国橋架橋工事風景 1933(昭和8)年 (写真提供:柳原勢津子氏)

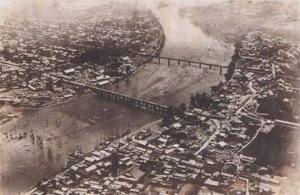

1934(昭和9)年頃の山国川

山国橋完成1934(昭和9)年

夜の山国橋

佐井川橋

大正ロマンの面影を残す佐井川橋

洪水の中でも残り、現在も活躍する

大正9(1920)年8月に建設された鉄筋コンクリート製の橋で、長さ81メートル、幅6メートル、9基の橋脚がありました。

しかし、昭和19(1944)年の洪水により東側1基が流されましたが、現在もその姿を留め、人々の往来を助けています。

8基でも現在まで問題なく残っているところに当時の技術力の高さが伺えます。

2016.04.01